Artiste plasticienne au carrefour de multiples disciplines, Élise Morin collabore avec des scientifiques, chercheurs ou philosophes pour donner vie à des créations qui développent une pensée écologique engagée, loin des conceptions communément admises et partagées.

En interrogeant notre relation à l’invisible, à nos modes d’existence ou à nos territoires, elle s’attache à changer notre perception d’un monde que l’humanité a abimé et souillé.

Sans fatalité et avec courage, l’artiste fait du moche, de la pollution et des dégâts causés à la Terre sa matière première.

Certains de ses projets, comme Spring Odyssey, Waste Landscape ou Data Mining Panorama, ont été reconnus à travers le monde en étant exposés à Paris au Centquatre, au Jeu de Paume, au Grand Palais, au Musée d’art contemporain de la ville de Bucarest, à Pékin ou encore à Tokyo.

Quelle sensation vous inspire le monde d’aujourd’hui ?

Les sensations se caractérisent par une impermanence totale et rendent difficile l’appréhension de toute chose via cette grille de lecture.

La complexité des phénomènes actuels, changeants et fragiles, demande systématiquement de la sensibilité et de l’analyse en simultanée.

D’ailleurs, nos sens ne nous aident parfois pas plus à appréhender le monde que nos raisonnements intellectuels.

Les limites de la science face à des défis de taille, à commencer par ceux relatifs à l’écologie, ne revalorisent-elles pas les approches sensibles du réel ?

Bien sûr, l’approche sensible du réel est essentielle. Nous sommes plus ou moins construits par la façon dont la vibration sensorielle avec le monde peut devenir un véritable « œil », des façons plurielles d’entrevoir le réel et comprendre des réalités.

La science aussi, ou l’éthologie, nous apprend que notre perception n’est qu’une option parmi des centaines d’autres, que celles du dauphin ou de l’éléphant saisissent de nombreux phénomènes et langages qui nous concernent aussi mais qui nécessitent de notre part, pour les approcher, un engagement, une volonté à la fois sensible et analytique… Il s’agit également ici de savoir faire preuve d’humilité.

J’ai travaillé sur notre perception de l’invisible qui me semble déterminante pour tenter de ressentir des mondes qui s’effondrent. Si l’humain se sert principalement de ses yeux pour y parvenir, nous faisons l’expérience quotidienne que des forces invisibles sont à l’œuvre.

La crise sanitaire de la COVID-19 a montré comment l’humanité a pu se soumettre à des conditionnements et des mesures restrictives, bien réelles, en réaction à un virus, et en partie à l’orchestration de l’invisible.

Nous nous représentons toujours la pollution de l’air avec des fumées noires par exemple. Or, celle-ci s’immisce absolument partout et, dans la vaste majorité des cas, demeure invisible. Elle se traduit alors en données et chiffres.

C’est pour cela que la radioactivité m’intéresse tant, notamment dans mes travaux sur la forêt irradiée de Tchernobyl : il n’y a que le crépitement du compteur Geiger, véritable béquille technologique, pour la rendre sensible.

Les soixante dernières années ont vu une explosion de la dangerosité de ces « invisibles » qui s’accumulent : pollutions, virus, micro-plastiques, résidus chimiques en tout genre…

Par ailleurs, j’ai vécu une crise d’éco-anxiété, notamment au contact des végétaux. Je parlais d’éthologie et donc des animaux, mais l’être humain étant lui- même un animal, il m’est plus simple de concevoir leur vie et leur perception.

En revanche, ma relation est plus perturbante avec le végétal car, par exemple, la notion de vie et de mort demeure beaucoup plus abstraite.

Comment s’est manifestée la crise de la sensibilité que vous avez éprouvée ?

Je ne pouvais pas voir passer un oiseau sans me dire que c’était peut-être le dernier de son espèce… Pour surmonter cette angoisse, je suis retournée à une vision plus pragmatique.

J’évoquais juste avant les plantes qui peuvent voir leurs tiges coupées repousser… elles sont profondément anti-tragiques.

Les plantes portent ainsi en elles quelque chose d’éternel, une intuition qui rejoint mes travaux sur le temps long et en particulier sur les déchets radioactifs, surnommés déchets éternels.

Il y a quelques années, j’ai reçu un appel à projets de l’ANDRA1, l’organisme qui s’occupe de la gestion de l’enfouissement des déchets radioactifs.

Ils proposaient à des artistes de réfléchir à une œuvre d’art pour signaler les sites d’enfouissement de ces déchets pour les générations futures et ainsi alerter sur leur existence à travers les siècles.

Ce qui m’a impressionné dans cette demande est l’acception que les déchets radioactifs, que vous soyez pro ou anti nucléaire, peuplent désormais notre Terre pour des milliers d’années. De la même façon, le plastique et le polystyrène m’intéressent car ils décrédibilisent toute intention de vouloir retourner à un monde d’avant.

Ces matières sont là comme un caillou, à jamais. Elles font désormais partie intégrante de notre environnement. À nous de les prendre en considération, de les réfléchir.

L’autre question sidérante de ce projet était : comment créer des supports de communication qui jouent leur rôle de mode d’emploi des déchets éternels pour des dizaines de milliers d’années ? La problématique est complexe…

Dans l’excellent documentaire intitulé Onkalo, qui signifie cachette en finlandais, nous pénétrons dans un lieu où l’objectif est précisément d’enfouir les déchets radioactifs.

Or, nous découvrons que ce lieu, pour empêcher toute tentative d’intervention humaine, a été construit dans un endroit le plus éloigné et le moins attractif possible.

Autrement dit, pour l’instant, l’oubli constitue la meilleure réponse possible à cet enjeu de communication inter-générationnelle… C’est à la fois terriblement cynique et effrayant.

Pour apprivoiser l’idée que nous ne pouvons pas éliminer ces éléments et qu’il faudra cohabiter avec, il a fallu que je travaille plus profondément sur le sujet.

Nous n’avons tout simplement plus le choix. Il faut s’armer intellectuellement, émotionnellement et sensiblement pour vivre avec.

Cette angoisse liée au nucléaire fut la même que beaucoup ressentent aujourd’hui à cause de la pandémie de la COVID-19 en prenant conscience que nous ne sommes pas prêts à affronter les crises à venir, sanitaires comme environnementales. Tout notre rapport au monde doit être repensé.

1. ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. (Retour au texte ↺)

En 1845, le philosophe et naturaliste Henry David Thoreau vit durant deux ans dans une cabane au milieu des bois, aux abords de l’étang de Walden. Cette expérience mènera à la rédaction de son ouvrage devenu culte, Walden ou la Vie dans les bois.

En référence et en hommage à cette expérience, Élise Morin conçoit en 2015 Walden Raft, une cabane navigable, véritable vaisseau flottant qui pousse ses occupants à réfléchir sur leur relation au monde. Sa conception architecturale, entre opacité et transparence, empêche toute opposition et affrontement avec la nature en acceptant par exemple que celui qui se trouve à l’intérieur de la cabane puisse, en permanence, voir et être vu.

Comment la prise en compte de ces réalités change notre rapport au monde ?

Prenons les exemples du micro-plastique, qui est absolument partout dans l’eau, ou celui des traces de mercure que nous retrouvons dans les corps des nourrissons.

Une fois passée la phase de dégoût et de peur, on peut s’attarder sur la porosité des frontières entre nous et notre environnement, en sachant que ce mot est perturbant car nous sommes, précisément, un acteur central de cet environnement.

Nous vivons dans un monde où il peut être plus sûr de boire l’eau qui sort du robinet, traitée chimiquement, plutôt que l’eau d’une rivière coulant dans une forêt isolée. C’est totalement contre-intuitif !

Or, si nous continuons à mettre la nature à distance, à nous situer hors d’elle ainsi que des dérèglements que nous provoquons, nous ralentissons notre action.

Nous ne regardons plus le monde tel qu’il est mais tel qu’il devrait être en nourrissant l’idée que nous pourrions revenir à un état pittoresque et primordial.

La distinction entre pureté et impureté n’est alors plus pertinente ?

La forêt rouge aux abords de la centrale nucléaire de Tchernobyl est dans ce sens un laboratoire.

Si vous êtes par exemple un biologiste végétal, vous allez rapidement constater qu’il existe moins de variétés d’arbres que dans une forêt dite « normale » car toutes les espèces sensibles à la radioactivité ont disparu et celles qui étaient plus résistantes se sont généralisées. Les bouleaux ont remplacé les pins par exemple.

Mais si vous arrivez dans cette forêt sans en connaître son histoire, sans l’alerte sonore des compteurs, ou sans être un spécialiste, vous voyez une forêt de bouleaux, ni plus ni moins.

Vous la trouverez probablement belle et silencieuse. Ce nouvel écosystème, bien que très appauvri, résiste. Force et fragilité y cohabitent.

C’est précisément pour percer le secret de ces mécanismes de résistance que la NASA étudie les organismes de la forêt rouge.

Nous, qui sommes vulnérables sur terre et dans l’espace, exposés à des hauts niveaux de radioactivité, peut être pourrions nous ingérer et digérer des plantes pour rendre nos corps résistants pour de futures conquêtes spatiales ? Parce que, de ce point de vue, découverte et conquête sont liées.

D’autres espèces, plus modestement présentes sur ce territoire, recherchent la régénérescence terrestre. Cela montre la fragilité du moment dans lequel nous nous trouvons, notre interdépendance à des milliers d’autres éléments, naturels ou non, sans hiérarchie.

Une autre réflexion d’Élise Morin sur les empreintes que nous laissons sur Terre la mène à s’intéresser à l’augmentation constante de nos déchets, à l’obsolescence des produits que nous fabriquons et à la non prise en compte de leur cycle de vie intégral.

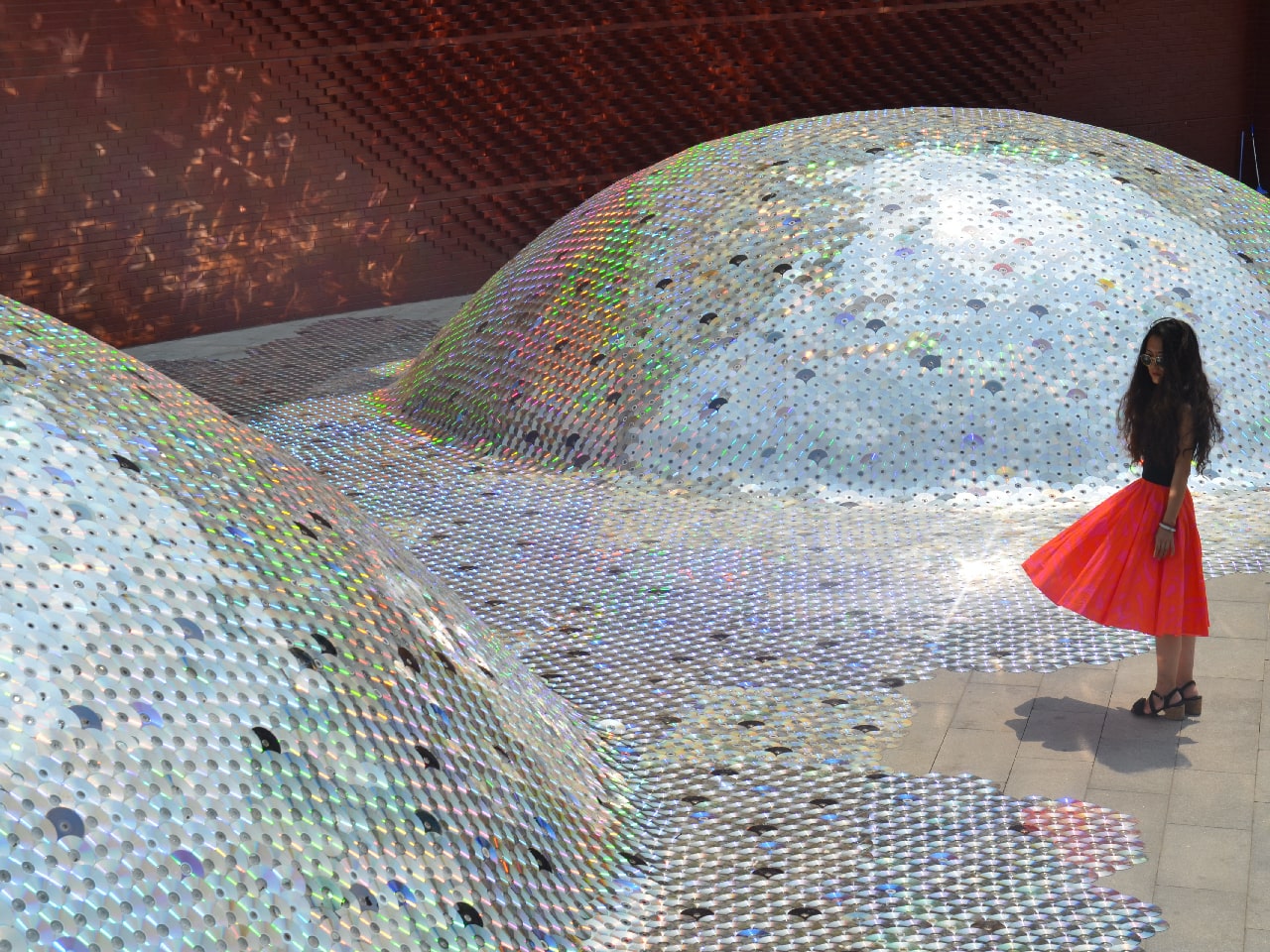

Avec Waste Landscape, une installation réalisée en collaboration avec l’architecte Clémence Eliard, les deux artistes façonnent un « paysage artificiel ondulé de 500 mètres carrés recouvert d’une armure de 65 000 CD invendus ou collectés ».

À travers cette œuvre, elles interrogent l’avenir de ces CD, produits dérivés du pétrole, qui se retrouvent mis à la décharge et désormais face au défi du recyclage en raison de l’invention d’autres moyens de stockage et de diffusion.

Quid de la notion de réparation, une notion devenue centrale et maîtresse dans les discours et les actions en faveur de l’écologie ?

Tout n’est pas recyclable ou réparable malheureusement… Il n’y a pas de retour en arrière possible pour la majorité des dérèglements que nous avons provoqué.

Réparer est une approche qui sonne à mon oreille un peu mécanique et fait fi de toutes les interactions, complexes et parfois encore inconnues, entre toutes les parties prenantes d’un écosystème.

Comme si un retour à un état « neuf » était encore possible. Réparer, on peut l’entendre aussi comme « un permis de régénérer », et découvrir un nouvel état, l’observer et le comprendre.

Prenons l’extractivisme. Il crée des plaies béantes à la surface de la Terre mais elles abritent quand même des écosystèmes. Évidemment, ces derniers sont amoindris et terriblement menacés mais ils existent.

Et plus encore, c’est la raison principale pour laquelle nous ne pouvons pas les déconsidérer. Il y a de la vie partout.

Il faut intégrer tout cela dans nos représentations de la nature, avoir un rapport inclusif à la pollution, aux écosystèmes appauvris… à tout ce qui nous rebute de prime abord.

Mon intérêt pour la forêt rouge s’inscrit dans cette démarche. Je me suis demandée : comment apprendre à aimer ce monstre ? Il y est impossible d’entretenir l’idée que nous pourrions revenir à un état antérieur.

La clé est peut-être de faire le deuil de l’idée de nature comme lieu romantique qui nous ferait défaut car en se représentant les choses ainsi, nous en venons justement à forger des concepts comme celui d’une réparation possible, mais que resterait-il du réel ?

Néanmoins, ne sommes-nous pas les seuls, nous les êtres humains, à pouvoir faire quelque chose pour bifurquer et tenter de réparer nos errements ?

Nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose mais notre boussole ne doit pas être uniquement notre volonté de réparer mais peut-être celle aussi de légiférer et d’inventer à partir de ce que nous savons aujourd’hui.

Le dernier rapport du GIEC propose des solutions. Les autrices et les auteurs, les citoyen.nes, et qui veut, peut à sa façon proposer des récits et une esthétique à la fois pour déconstruire et accélérer les changements essentiels.

Je me souviens également d’une chercheuse, Fabienne Quilleré-Majzoub, qui en 2004 se demandait : À qui appartiennent les nuages ?.

Par exemple, un nuage se charge dans une zone A, disons au hasard au-dessus de Tchernobyl, puis passe quelques frontières et ensuite provoque des pluies radioactives dans une zone B à plusieurs centaines de kilomètres.

Qui est responsable des dégâts provoqués ? Et si vous avez de l’eau polluée en provenance de Fukushima qui atteint les côtes atlantiques ?

D’un point de vue écologique comme économique, ces réalités engagent à établir des cartographies et des législations globales.

C’est également pouvoir donner des droits à des fleuves, à des forêts ou à des animaux comme cela commence à être fait dans plusieurs pays.

Dès lors, les fleuves, les forêts, les nuages, les animaux, les fumées, qui se moquent de toutes les frontières, pourraient faire l’objet de textes transnationaux.

Vous avez énoncé les notions que vous évitez de mobiliser pour comprendre le monde — l’environnement, la réparation, la distinction entre nature et culture — mais quelles sont les grilles d’analyse que vous utilisez ?

Je dirais qu’en tant qu’artiste, j’éprouve beaucoup de difficultés à m’approprier la notion même de grille d’analyse même si je me nourris de celles de philosophes, de scientifiques ou d’autres experts. Il me semble que nous subissons aussi un défaut de vocabulaire pour parler des crises écologiques actuelles.

Si je reprends le mot « environnement », qui contient celui d’ « environ », il met immédiatement à distance l’Humain du reste du monde.

Or, à partir de là, comment intégrer l’interdépendance de nos vies ? Comment admettre que nous sommes l’environnement ?

C’est comme l’expression de « changement climatique », car parler de « changement climatique » minore le problème, d’autant qu’il y a toujours eu des changements climatiques.

Utiliser également plus fréquemment des mots comme « écocide » pour que les dangers qui pèsent sur le vivant puissent permettre de prendre conscience de l’urgence avec laquelle nous devons agir.

Je pense également à un article de Frédéric Lordon dans lequel il affirme qu’il faut cesser de parler d’anthropocène mais plutôt de Capitalocène.

Oui effectivement. Et il suffit parfois d’un seul mot pour rendre concret un sentiment ou une réalité diffuse.

Car c’est en effet un nombre très faible d’humains qui détient les moyens de production et prend les grandes décisions en matière d’utilisation des sources d’énergie.

Considérez-vous que, de façon générale, le vocabulaire écologique met à distance et laisse supposer, dans une vision très occidentale, qu’après la confrontation d’une thèse et d’une antithèse, une synthèse soit possible ?

J’ai appris récemment une notion et un mot : écotone. Il s’agit d’une zone entre plusieurs écosystèmes dont la frontière évolue en permanence, elle est impossible à matérialiser.

Par exemple, le léger ressac d’un lac sur un rivage constitue un va-et-vient infini mais qui n’est jamais le même.

La température de l’eau varie, l’intensité de la vague aussi, les pierres charriées… La zone devient indéfinissable, irréductible à des notions fixes et permanentes.

Si je devais briser une distinction qui me semble inopérante, je dirais qu’il faut voir le monde comme constitué d’échanges, de mouvements, de flux… plutôt que de le concevoir comme figé en s’enfermant dans un système de thèses, d’antithèses et de synthèses.

Est-ce pour cela que votre travail porte également sur la notion de mutant ?

Sur le plan biologique, nous sommes tous des mutants, qui plus est, en mutation permanente.

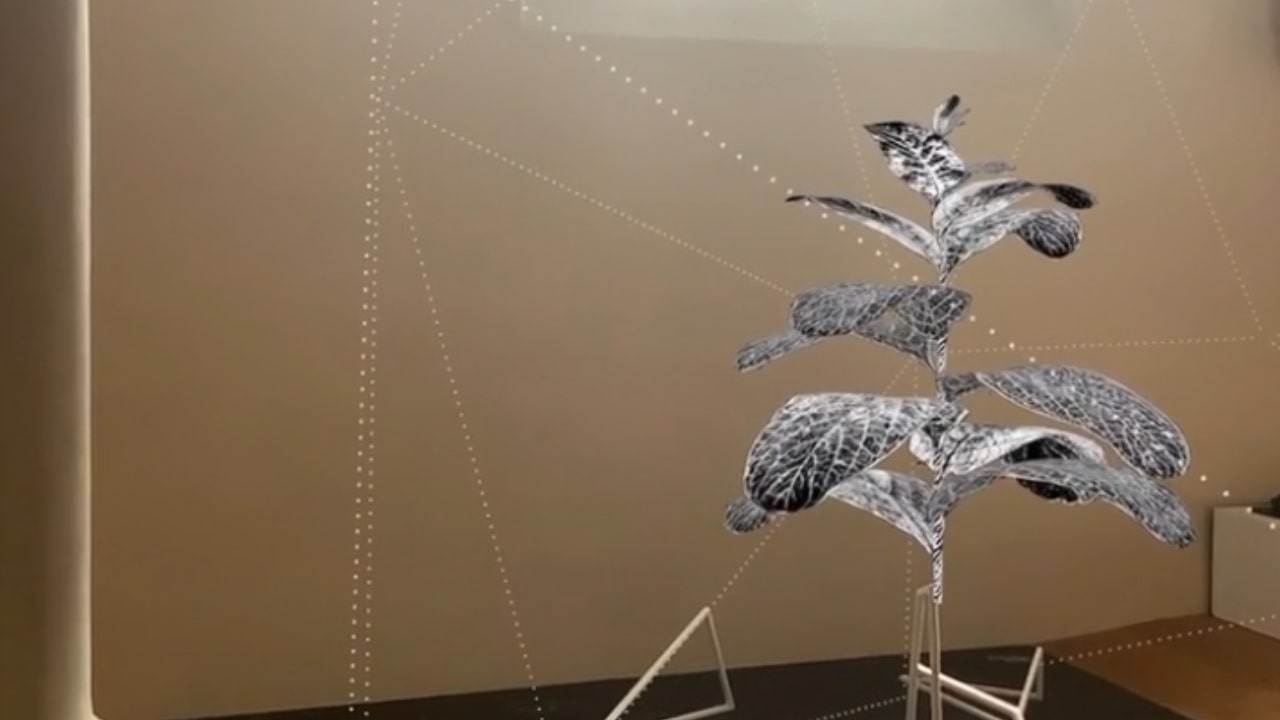

J’ai joué avec cette notion et celle de l’hybridation pour mon projet Spring Odyssey. Je cherchais l’altérité d’un organisme qui ne soit pas un animal et c’est pourquoi j’ai choisi une plante.

Au début, j’avais pour idée de mettre au point une plante qui était un OGM, un hybride entre maïs, pomme et méduse.

Il s’agissait d’en faire un compteur Geiger organique qui nous engagerait à en prendre soin car il pallierait notre incapacité à appréhender le monde et ses forces invisibles, en l’occurrence celle de la radioactivité. Soumise à des taux élevé de radioactivité, la plante aurait changé de couleur.

Puis, je me suis tournée vers une plante de tabac de laboratoire qui est une plante hyper-sensible. À Tchernobyl, où elle a voyagé avec une expédition scientifique, des tâches sont apparues sur ses feuilles au bout de quelques jours. Cette plante rend visible avec beaucoup de délicatesse la radioactivité tout en lui résistant.

C’est une allégorie de tout ce que nous nous sommes dits jusqu’ici car elle représente toutes les espèces et écosystèmes qui vacillent sous un capitalisme débridé. Elle ne paie pas de mine et pourtant elle est puissante.

Cela déconstruit également l’image que nous avons du mutant, une image souvent proche de la science-fiction à la Frankenstein et souvent grandiloquente… comme je l’avais moi-même envisagé au départ !

Là, c’est presque faire de la mutation une banalité, une banalité merveilleuse.

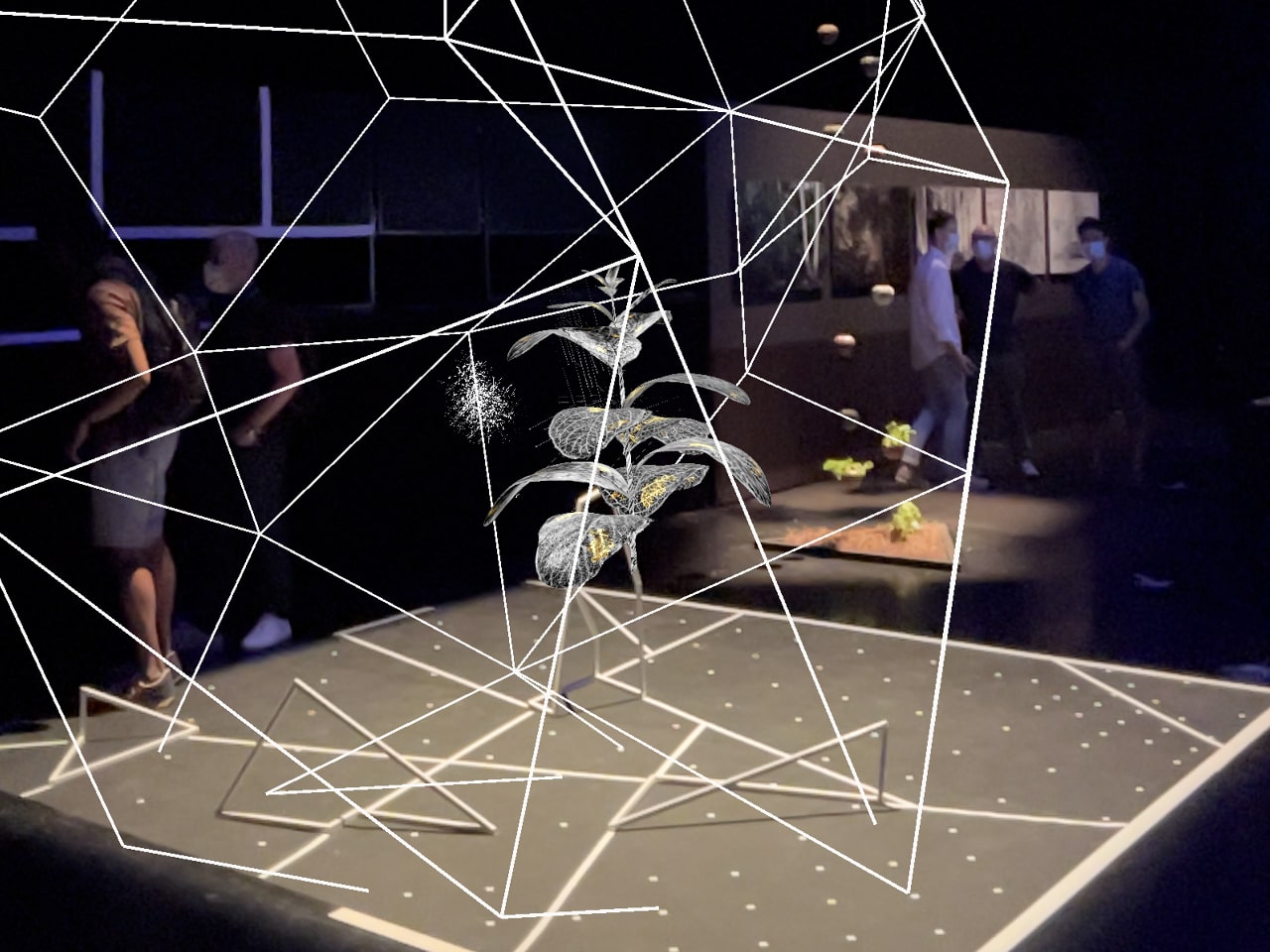

Avec la biologiste Jacqui Shykoff, Élise Morin s’est rendue dans la forêt rouge, située à 1 kilomètre de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L’artiste conçoit alors une plante mutante, la M plant, capable de rendre visible la radioactivité, phénomène physique invisible pour l’être humain.

Avec l’apparition de tâches de couleur sur ses feuilles, la plante devient un compteur Geiger naturel que le public peut expérimenter, entre réalité et virtualité, grâce au dispositif associé Spring Odyssey VR. Ce travail pose une question qui traverse toute la création de la plasticienne : comment pouvons- nous vivre et survivre sur une Terre si endommagée ?

La banalité que vous mentionnez est néanmoins singulière car elle est révélée grâce à l’usage des technologies. N’avez-vous pas peur de participer à la création d’une hyper-nature, un terme qui pourrait faire hurler certains écologistes ?

La nature a été complètement « technologisée » depuis un bon moment. Bien sûr, les questions du degré, de la gestion et des usages de la technologie sont essentielles.

Ainsi, développer des esthétiques et des projets autour de l’hyper- nature ou de la nature augmentée constitue un moyen de dépasser l’opposition entre usage ou non des technologies.

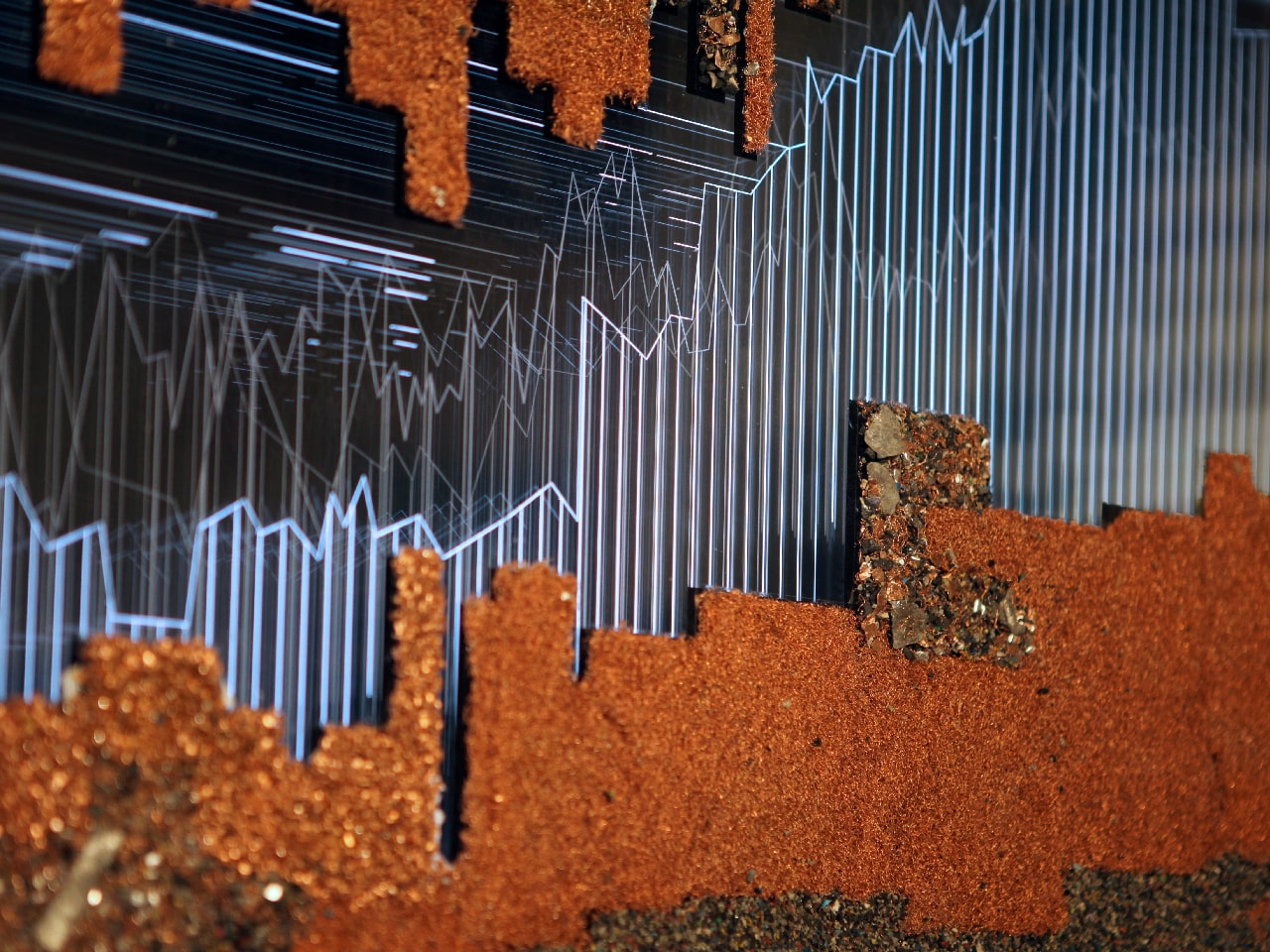

À plusieurs reprises, Élise Morin a travaillé sur notre rapport aux technologies. En 2017, elle réalise Data Mining Panorama, un bas-relief composé de métaux ferreux et non ferreux, de plastiques et de cartes électroniques provenant du déchiquetage des ordinateurs de la City à Londres, première place financière du monde.

À travers cette œuvre, l’artiste s’intéresse à la mémoire portée et partagée par ces objets réduits en débris et qui habituellement ne font l’objet d’aucune attention particulière. Grâce à un programme lumineux dynamique qui anime sa création, elle propose des variations chaotiques sur la relation entre le paysage qu’elle a composé, les matériaux spécifiques issus de la physicalité de l’ordinateur et les données numériques qui jadis circulaient à travers eux.

Avec la technologie et la croissance exponentielle des mondes virtuels, n’y a-t-il pas un risque de se couper encore davantage de la nature ?

Tout dépend de la manière dont nous utilisons ces technologies, aux conditions dans lesquelles elles sont utilisées ou aux expériences qu’elles permettent de mener dans ce grand maillage qu’est la vie…