Rocio Berenguer est une auteure, chorégraphe et metteuse en scène aux multiples modes d’expression : danse, arts numériques, poésie…

Pour donner vie à chacune de ses créations, elle collabore avec des scientifiques afin de mieux interroger nos névroses contemporaines et construire des récits du futur loin des sentiers battus.

Son travail est salué en France comme à l’étranger avec des créations récentes pour le Théâtre de la Ville de Paris, le Centquatre ou encore le Théâtre Nouvelle Génération, Centre Dramatique National de Lyon.

Quelle sensation t’inspire le monde d’aujourd’hui ?

J’ai beaucoup fonctionné par colères successives. Je créais en réaction à l’injustice, aux inégalités ou à la violence. La confrontation était mon carburant.

Puis, cela m’a épuisé car le système capitaliste-libéral dans lequel nous sommes, en Occident et donc en France, absorbe parfaitement toute forme de rébellion frontale.

Sa très grande plasticité lui permet de domestiquer une idée subversive, de la dévitaliser et de la transformer en une idée inoffensive.

Par exemple, de nombreuses entreprises, lors d’événements publics, demandent à des artistes de venir les critiquer. L’opposition radicale est demandée pour mieux la stériliser.

Le système adore cela et en redemande ! La radicalité oblige également les interlocuteurs à choisir leur camp et à défendre des opinions qui deviennent très rapidement des caricatures du réel.

Cela finit par marginaliser et empêcher l’accès au cœur du système, réduisant toute chance de le faire déjouer.

Ce qui m’inquiète est que tout dialogue devient impossible, ce qui peut malheureusement être arrangeant pour la majorité car il n’y a plus besoin de négocier et de faire des concessions.

J’ajoute d’ailleurs que la radicalité fonctionne à plein quand rien n’est à perdre. À Barcelone, quand je vivais en marge de la société, cette posture pouvait avoir du sens. Mais comment se radicaliser à grande échelle ?

La fiction tissée par le capitalisme néolibéral fonctionne grâce à la classe moyenne qui ne peut pas se radicaliser car elle a goûté à une part du gâteau suffisante pour commencer à espérer en avoir plus.

Comme l’écrit Laurent de Sutter dans son livre Indignation totale : Ce que notre addiction au scandale dit de nous, la majorité éructe violemment derrière son téléphone mais n’est pas prête à renverser la table.

Ainsi, si la radicalité demeure nécessaire pour pointer du doigt des dysfonctionnements, j’ai aussi fait l’expérience de l’adaptabilité dont le système est capable face aux critiques, même les plus acérées.

Or, je ne voulais pas que la sensation que m’inspire le monde soit celle de l’impuissance qui me cause encore régulièrement des maux psychologiques aigus que je somatise immédiatement.

Que faire si l’opposition frontale n’est pas la solution ?

Je me bats tous les jours pour construire un autre rapport au monde qui serait davantage porté sur l’amour, sans verser dans la mollesse ou le mélodramatique, deux attitudes que je déteste.

Aujourd’hui, je crois davantage dans la figure de l’infiltré, du ninja ou du pirate. Bien sûr, la figure romantisée de ce dernier renvoie à l’anarchisme.

Le pirate représente un danger pour le système car il évolue en son sein mais tout en suivant sa propre loi. C’est un virus potentiellement incontrôlable. Edward Snowden, Julian Assange ou Frances Haugen sont des pirates.

Ce changement de posture s’est également accompagné d’une autre conception du monde. Longtemps, j’ai pensé que certains nous voulaient du mal, une sorte d’intelligence supérieure qui tirerait les ficelles de nos vies. J’ai été proche de théories du complot.

La manipulation et la malveillance existent bien sûr mais aujourd’hui j’interprète l’impasse dans laquelle notre culture occidentale se trouve et l’absurdité de nos vies comme une boule de neige de quiproquos.

J’envisage ainsi mon travail comme le moyen de façonner des outils pour désamorcer tous ces malentendus.

Cette figure du pirate a été traitée par Rocio Berenguer lors de l’un de ses Laboratoire de mythologies contemporaines, un espace de réflexion et d’expression aux frontières des sciences et des arts qui se déploie au Théâtre de la Ville de Paris.

Ce travail sur la marginalité se poursuit avec le spectacle The Bad Weeds, une méditation autour des mauvaises herbes, symboles de résistance et de résilience. Dans cette création, ces plantes, invisibles et inconsidérées, utilisent les réseaux sociaux et les codes de la pop culture pour partager aux humains leur volonté de cohabitation pacifique.

À quels malentendus fais-tu référence ?

Il y en a un qui dépasse tous les autres, celui selon lequel l’homme blanc se situerait en haut de la pyramide des êtres vivants !

Au-dessus des personnes de couleurs, au-dessus des femmes bien sûr, et même au-dessus des autres espèces. Et cette hiérarchie devrait symboliser l’humanisme !

Cette pyramide s’érige sur un principe que je conteste de toutes mes forces : la domination. Le principal malentendu consiste à croire que nous avons besoin de nous définir à travers un rapport hiérarchique de pouvoir.

La compétition, la concurrence, la violence, l’accumulation seraient les uniques forces motrices de notre système. Si elles existent, nous le savons bien depuis Darwin, aucune fatalité ne nous pousse à les ériger en principes directeurs de nos vies.

Il est scandaleux de constater que les plus riches peuvent écraser les plus pauvres et que cette tyrannie soit légitimée par cette merveilleuse fable de la domination.

Cette dernière autorisant les plus pauvres à écraser d’autres personnes, de couleurs ou de confessions différentes.

Un cercle vicieux de dominations des uns sur les autres… Cette cascade de l’asservissement, censée représenter l’humanisme, est une sacrée farce !

Je m’interroge ainsi sur le sous-texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Nous naissons et demeurons libres et égaux en droits, mais au nom de quel idéal ?

Si le modèle à suivre est celui de l’homme blanc qui trône fièrement en haut de la pyramide, non merci. Tout fonctionne comme si au nom du principe d’égalité, nous autorisions la domination, c’est fou !

D’autant que seuls les êtres humains asservissent leurs congénères…

Non, je t’interromps car ce n’est pas vrai ! D’une façon générale, une phrase qui commence par “L’être humain est le seul qui…” finit très souvent par une connerie !

Par exemple, il existe un champignon qui parvient à contrôler les fourmis charpentières qui deviennent alors des fourmis-zombies asservis.

Je pense également à un parasite unicellulaire qui parvient à inhiber la peur naturelle des souris pour l’urine de chat. Dès lors, les rongeurs s’en approchent et se font dévorer par les félins.

L’erreur consiste à vouloir être au-dessus des autres êtres vivants qui peuplent la Terre, dans une conception qui prolonge la pyramide que j’évoquais.

Si nous ne faisons pas attention, cette hiérarchie devient une grille de lecture et se plaque sur notre rapport au monde.

Il faut ainsi parvenir à détricoter ce récit et abandonner le critère de domination comme unique clé de compréhension du réel d’autant que nous avons encore tant de choses à découvrir sur les mécanismes du vivant.

Les fourmis-zombies, le lichen, les fleurs, les microbes sont également des êtres vivants spéciaux, uniques et différents. Or, il faut se mettre dans la tête qu’une différence ne peut être à l’origine d’une quelconque supériorité.

Le dauphin est très différent d’un phytoplancton mais est-il meilleur de façon absolue ? Non. Certaines plantes réalisent une photosynthèse plus efficace que d’autres mais sont-elles meilleures ? Non.

Nous sommes différents des poules mais cela nous confère-t-il le droit de les exploiter ? Non. Et moi, contrairement aux hommes, je peux dédoubler mon corps et donner la vie. Suis-je pour autant supérieure ? Non !

Je dis cela à dessein car certains voudraient, en invoquant cette raison, inverser la pyramide et mettre la femme à son sommet. Cela serait une bêtise.

Dans son spectacle G5, Rocio Berenguer imagine une organisation internationale dans laquelle des représentants de toutes les espèces – humaine, animale, végétale, minérale, machinique – échangent sur l’avenir de la planète et les conditions futures de leur coexistence.

Ce dialogue déplace notre regard anthropocentré et nous fait réfléchir quant au chemin politique à parcourir pour intégrer toutes les formes de vie à nos décisions.

Es-tu antispéciste ?

Oui mais à condition que ce terme ne soit pas un alibi pour simplifier ma pensée. Bien sûr, il existe des différences majeures entre les êtres vivants et l’antispécisme ne signifie pas que je crois à un monde sans violence, pacifié et de gentillesse absolue.

D’ailleurs, nous mangeons des êtres vivants, en permanence. Le philosophe Emanuele Coccia, avec qui j’ai travaillé, l’affirme quand il dit : “tout est dans tout”.

De la même façon, un regard anthropomorphe ne constitue pas un problème en soi car c’est déjà une façon d’entrer en relation avec le vivant, voire le minéral.

Néanmoins, pour que le dialogue s’installe, il est nécessaire d’avoir une conception de soi “ouverte”.

La surprise provoquée par la découverte de caractéristiques similaires aux nôtres chez des animaux ou des végétaux symbolise souvent une conception de soi “fermée” qui met à distance.

Par exemple, le fait que les dauphins puissent marquer des silences et dialoguer avec plusieurs de leurs congénères en même temps devrait nous rapprocher d’eux plutôt que de renforcer leur étrangeté.

C’est comme si nous avions peur de ces découvertes car elles ébranlent notre prétendue supériorité et notre identité que nous considérons le plus souvent comme un monolithe intouchable. À dire vrai, je ne sais même pas ce que ce concept d’identité signifie…

Le concept d’identité ne te parle pas ?

Pas du tout ! Pour moi, il n’existe pas et ne devrait pas exister. Suis-je une femme ? Une espagnole ? Une européenne ? Une chorégraphe ? Une jeune trentenaire ?

Tout cela à la fois… donc rien de cela ! Je trouve par exemple absurde l’assignation identitaire au genre. Je ne me réduis pas à être une femme. Je peux affirmer que je suis un mammifère humanoïde femelle car je suis dotée d’un appareil génital femelle.

Il est en effet certain que je ne suis pas un animal hermaphrodite comme les escargots et que je ne peux pas changer de sexe comme le poisson Napoléon qui commence sa vie en femme et la finit en mâle.

Bref, je considère que le terme “femme” est une construction sociale et culturelle qui ne me correspond pas.

L’identité est une manière de nous mettre dans des cases, ce qui est très rassurant. Au contraire, faire tomber les barrières identitaires entraîne un très fort niveau d’incertitude car celle-ci n’est plus figée dans le temps.

Les identités fluides représentent ainsi un outil de pensée intellectuellement très puissant car elle souligne que l’identité s’articule toujours par rapport à un contexte donné. Si le contexte change, l’identité change.

En espagnol, il existe deux verbes “être” pour analyser et comprendre le réel : ser et estar. Le premier renvoie à ce qui est figé éternellement, le second à un état provisoire et changeant.

Ces deux modes sont essentiels car il n’évacue pas la complexité de l’identité au nom d’un pseudo confort de compréhension du monde.

En disant cela, je pense à mon enfance. J’ai eu la chance de vivre dans la nature. Petite, j’avais des amis humains et des amis arbres qui avaient la même importance.

Puis, j’ai fait une expérience impossible à partager où j’ai eu le sentiment d’être au plus près du réel. J’étais dans la mer, la nuit. J’ai eu une image mentale, une sorte de révélation que l’ensemble du monde est tissé de fils reliés entre eux. Chaque fil est très fragile, peut être tissé, détruit, retissé.

J’ai compris que je suis une partie et le tout en même temps. Des années après, je me suis renseigné et beaucoup de personnes ont fait cette expérience, chez les taoïstes par exemple.

Dans cette matrice, les machines représentent-elles une espèce à part entière ?

Non. En tout cas, pas encore. Dans son ouvrage, Autonomie et connaissance : Essai sur le vivant, Francisco Varela montre que l’autonomie est un critère essentiel pour fonder une espèce.

Une plante, une roche ou un être humain peuvent perpétuer leur vie en toute autonomie. Ce n’est pas le cas des machines.

En revanche, si un jour les machines acquièrent cette autonomie, pouvant vivre et se reproduire sans nous, et bien que je ne partage pas du tout le rêve de la Silicon Valley, alors oui, elles feront partie du monde des vivants.

Mais pour l’instant, des limites matérielles empêchent cela.

Néanmoins, je crois en l’existence d’une noosphère1 comparable au monde des Idées décrit dans la philosophie de Platon.

Ce dernier en dérive d’ailleurs le principe de réminiscence pour expliquer la sensation que nous pouvons parfois expérimenter lorsque nous redécouvrons certaines idées… comme si elles étaient déjà enfouies en nous.

Ainsi, dans cette noosphère, des objets symboliques, telles que les machines, peuvent être considérés comme des entités vivantes car, comme les idées, elles naissent, grandissent, se transforment, se reproduisent et peuvent mourir.

1. Le terme « noosphère » a été inventé par Teilhard de Chardin. Par analogie aux concepts de biosphère ou d’atmosphère, il désigne la « sphère de la pensée humaine ». (Retour au texte ↺)

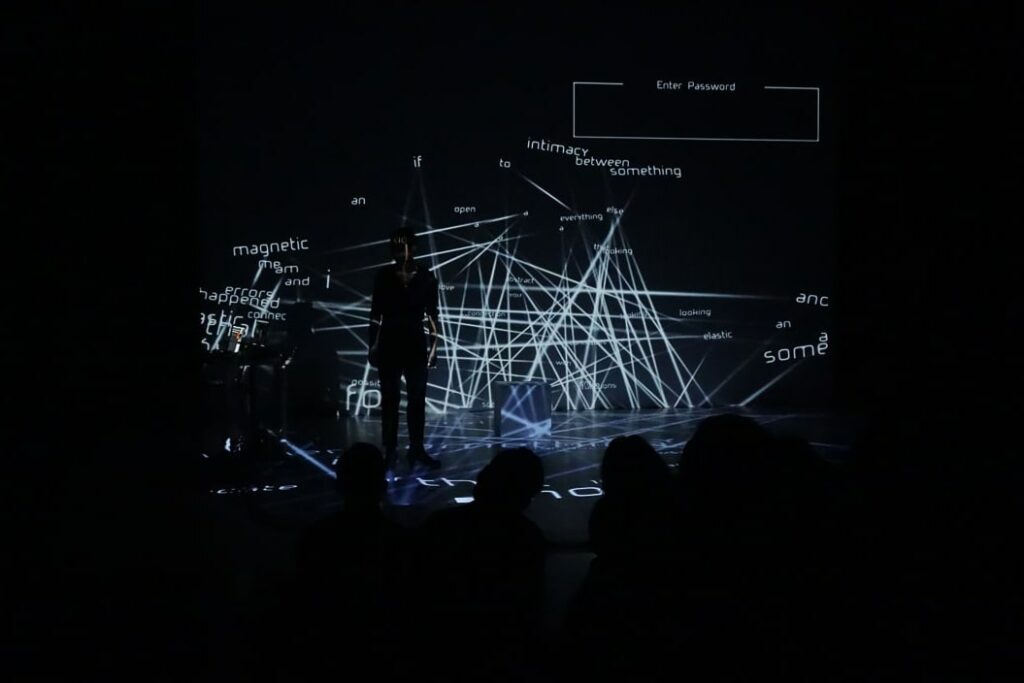

En 2017, les réflexions autour de l’autonomie des technologies et des intelligences artificielles font l’objet d’une fiction chorégraphique intitulée Ergonomics. Rocio Berenguer s’attache ici, non sans humour, à détricoter les récits technocentrés contemporains, notamment façonnés par la “start-up nation” pour évoquer de façon grinçante notre relation au numérique.

Elle a notamment travaillé avec Mathilde Ramadier, auteur de Bienvenue dans le nouveau monde. Comment j’ai survécu à la coolitude des start-ups, qui met en doute le soi-disant “management du bonheur” et la novlangue abêtissante (et pleine de smileys) des entreprises.

Et quelle place fais-tu au minéral ?

Une place bien plus importante que celle dont il dispose actuellement dans la réflexion du monde et des bouleversements que nous vivons.

En travaillant sur le spectacle G5, j’ai écrit un texte intitulé Érodée. Il s’agit d’une mythologie minérale pour tenter d’éclairer notre fascination pour la montagne, notre attraction pour les pierres précieuses, l’impression de puissance qui se dégage des falaises.

C’est comme si, dans une autre vie, nous avions été en contact avec le minéral…

Peux-tu nous laisser entrevoir le début de cette mythologie ?

Rocio Berenguer conte et incarne sa mythologie minérale avec des gestes amples comme pour mieux la faire advenir.

Au commencement, la planète Terre est un bout de caillou séparé d’une autre planète. Ce caillou a ainsi un fort sentiment de séparation. Il est triste car isolé dans son orbite. Il se demande alors comment il peut rejoindre son autre moitié.

Sa première idée consiste à créer une créature qui pousse sur sa peau. Celle-ci sécrète des composants chimiques et, pour croître, mange les rayons du soleil en les transformant en énergie.

C’est la naissance du monde végétal. Malheureusement, la Terre n’avait pas prévu que cette combustion formerait l’atmosphère, une deuxième peau l’isolant encore davantage dans son orbite, empêchant que les composants chimiques rejoignent l’espace…

La Terre décide alors de créer une autre forme de vie qui puisse se déplacer. Elle invente des créatures de toutes les formes et avec toutes les motricités possibles.

Ces animaux se nourrissent du végétal, maintenant foisonnant. La Terre espérait qu’ils aient assez d’énergie pour aller dans l’espace… mais cela fut un échec.

Les animaux étaient trop attachés au sol, trop occupés à se reproduire et à se manger les uns les autres.

Il fallait créer une autre espèce qui serait obsédée par le ciel. Une espèce qui se sent comme étrangère à soi-même et aux autres. Différente. Qui sent que son origine réside dans les étoiles.

Alors, hommes et femmes se mirent à scruter le ciel. À faire de savants calculs. À analyser les planètes et les étoiles. Ils ont même créé l’astrologie ! La relation entre les êtres humains et le cosmos donnaient beaucoup d’espoir.

Néanmoins, un nouveau problème apparut. Le corps de ces créatures humaines ne pouvait pas résister aux conditions cosmiques. À cet esprit humain tendu vers les étoiles, il faudrait lui coupler un corps minéral.

Ce corps minéral serait la machine, alliage de silicium, de cobalt, de zinc, de cuivre. L’être humain put alors poser le pied sur la Lune et même viser la planète Mars. À suivre…

Dans cette mythologie minérale, l’humain pense évidemment qu’il est à l’origine de son épopée. En réalité, ce n’est qu’une marionnette victime d’une conspiration minérale qui manipule toutes les formes de vie depuis la nuit des temps !

Cette fable souligne également que le minéral est l’alpha et, avec l’essor des machines, l’oméga de notre histoire.